Am Wochenende vom 21.03.2025 bis 22.03.2025 fand ein Citizen Science Workshop zur Zink-Luft-Brennstoffzelle statt, deren Dokumentation wir schon im letzten Blogbeitrag besprochen haben. Sigrid hat einen Erfahrungsbericht geschrieben. Vielen Dank an Sigrid und viel Spaß beim Lesen!

Strahlender Sonnenschein in der Knobelsdorffstraße in Berlin Charlottenburg. Da muss es schon was Außergewöhnliches sein, dass wir ins OSEG-Büro gehen anstatt in den Schlosspark.

Ja, es ist was Außergewöhnliches!

Ein Citizen-Science Workshop, zwei Nachmittage lang, an denen wir eine Zink-Luft-Brennstoffzelle (ZAC+ = Zinc Air Cell, das „+“ steht für „zuzüglich Recycler“) zusammenbauen wollen.

Also Bürgerbeteiligung bei angewandter Forschung zu einem autarken Energiespeichersystem für eine saisonale Energieversorgung. Alles konsequent Open Source.

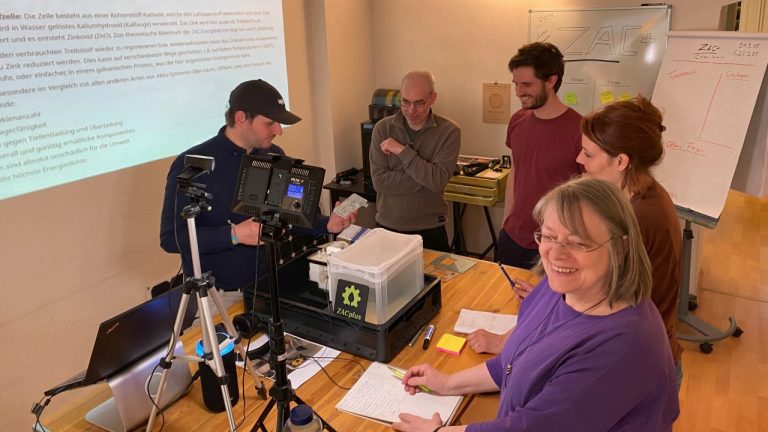

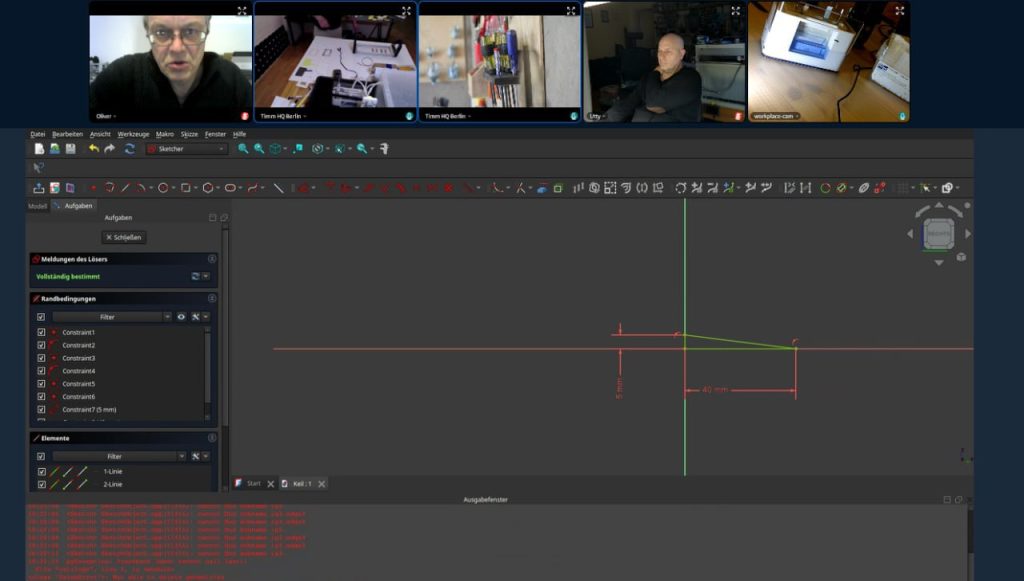

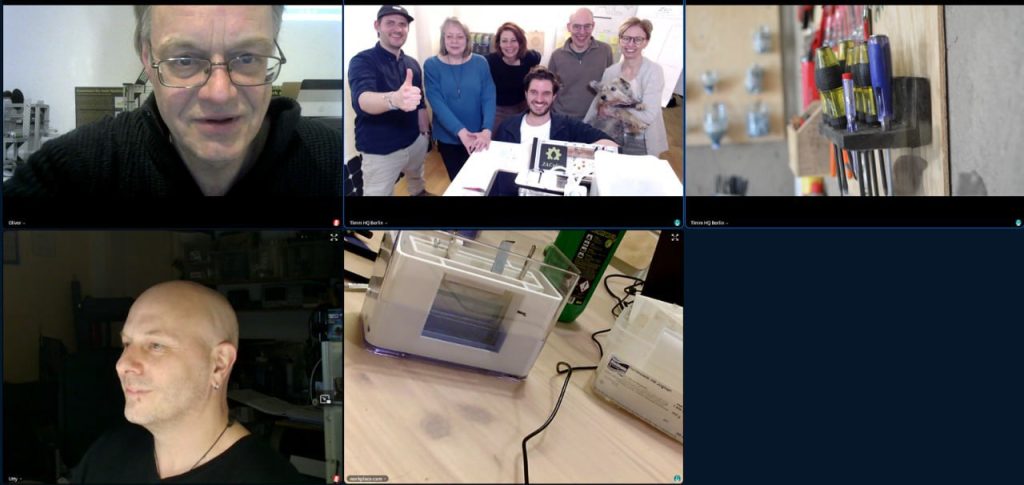

Der Workshop ist hybrid, es wird zeitgleich an mehreren Standorten gearbeitet mit einer durchgehenden Video-Verbindung für Austausch und Zusammenarbeit.

Dabei werden die Werkbänke gefilmt, so dass wir jederzeit sehen können, was die anderen Gruppen machen („Zeig doch noch mal, wie Du das mit der Gaskathode grade gemacht hast, Oli“). Daneben haben wir Kanäle für Kommunikation, wo es oft passiert, dass wir zu mehreren vor der Kamera stehen und uns unterhalten, diskutieren, erklären, absprechen.

So können Fragen gleich beantwortet werden, was gut ist, weil es ein starkes Wissensgefälle gibt: Am einen Ende Oliver, der jahrelange Erfahrung, das alles entwickelt und mehrfach gebaut hat, und am anderen Ende ich, die ahnungslos, aber lernbegierig ist.

Wir haben uns viel vorgenommen und verknüpfen mehrere Forschungsbereiche.

Es dreht sich alles um die Frage, was gut und was weniger gut funktioniert.

Denn wir sind mit ZAC+ in der technischem Grundlagenforschung:

- Welche Stellschrauben kann man verändern und was passiert dann? Z.B. bei der Membran oder beim Lufteinstrom.

- Wie ist das im Zeitverlauf? Wie lange bekommt man gute Ergebnisse? – Dafür soll über lange Zeiträume die Energiedichte überprüft und der theoretische Wert mit dem realen Wert verglichen werden.

- Wie ist eigentlich die Lifecycle Analyse, wenn man die Herstellung der Teile und ihre Entsorgung mit berücksichtigt?

Wir sind aber auch bei der Wissens- und Wissenschaftskommunikation, die damit von Anfang an verbunden ist.

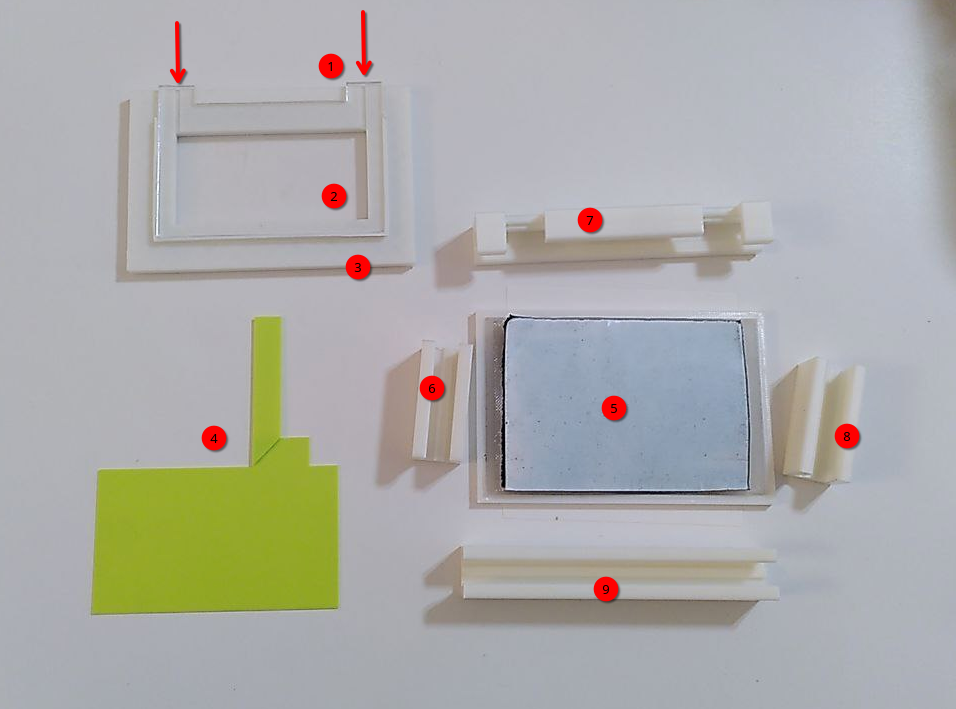

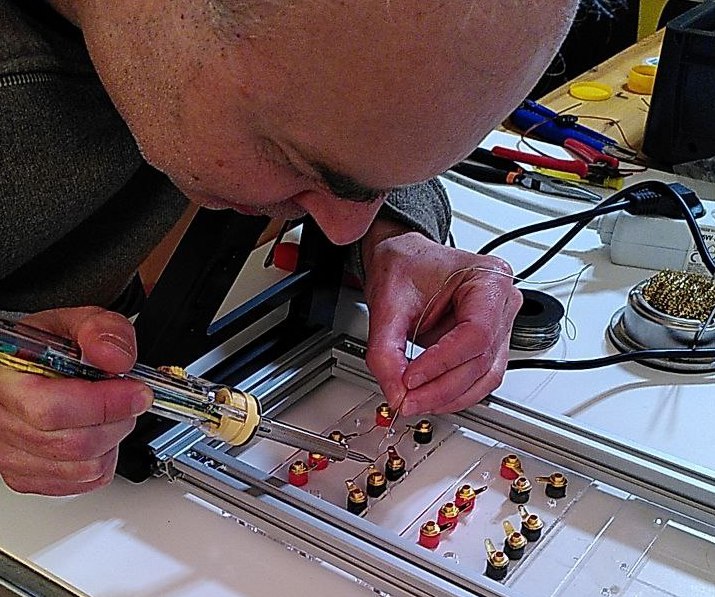

Jeder Schritt, den wir machen, wird dokumentiert und die Teile fotografiert. Anthoula und Martin testen Varianten für eine Darstellung und Beschreibung der Teile und der Verfahren:

- Luft-/ Sauerstoffzufur (wichtig beim Kleben von Silikondichtung und Glas, Zufuhr sicherstellen)

- Lichtfenster

- Gaskathodenhalter mit Silikon-Dichtung

- Schablone mit Faltung

- Membran: 3 Schichten. Weiße Schicht: PTFE (Teflon); Schwarze Schicht: Aktivkohle (+ ein bisschen PTFE); Gitter aus Nickel-Draht

- 6-9 Befestigungsklammern

Die Schritte werden erklärt und Fragen möglichst gleich beantwortet, alles wird ins Pad geschrieben, auf das alle Zugang haben. Andere sollen die Brennstoffzelle auf Basis einer Teileliste und Bauanleitung nachbauen können. Deshalb müssen Aufbau und Erklärungen mehrfach getestet und optimiert werden. („Vorsicht beim Schneiden! Das Ding ist teuer und beim Falten muss der Streifen rechts sein, wenn die weiße Seite nach vorne zeigt.“ Vielleicht erstmal mit Papier üben?)

Irgendwann ist die Brennstoffzelle zusammengebaut, die Messstation ist verlötet und die Verkabelung verbindet die beiden und den Laugenbehälter. „Voll spannend, das jetzt räumlich zuzuordnen, also um die Zinkplatte drumrum.“

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Versuche gemacht werden, bestimmte Teile selbst herstellen zu können. (Ja, das verändert die Lifecycle Analyse bei jeder Änderung. Aber: Hurra, neue Forschungsprojekte!)

Ganz nebenbei ist das Projekt auch eine Aus- oder Weiterbildung für die Anwesenden. Deren Hintergründe sind extrem unterschiedlich. Es gibt Ingenieure, Techniker_innen und ITler_innen, es gibt aber auch Teilnehmende aus der Pädagogik oder der Wirtschaft.

Woraus sich sofort die Diskussion entspinnt, wie man bei einzelnen Bereichen tiefer in die Wissensvermittlung gehen kann. Das ist das Thema Lernen und Lehren, an das wir später ran wollen. Dazu werden noch an den Tagen erste Ideen entwickelt.

Jetzt erstmal sind wir froh, dass wir Oliver und Timm haben. Die machen das aus dem Stegreif und erklären mal so nebenbei, wie eine Brennstoffzelle funktioniert. Bei den meisten ist die Schulzeit lange vorbei, da braucht es erstmal Basics! Ob man das versteht, ist eine andere Sache. Der Test kam bei mir am nächsten Tag, als ich meiner Chemikerin-Nichte stolz erklärt habe, was ich gelernt und gemacht habe. Sie meinte nur: „Tante Sigrid, Du hast das mit der Brennstoffzelle überhaupt nicht verstanden.“ Na gut, aber ich arbeite dran.

Überhaupt stellen wir fest, dass das mit den Erklärungen manchmal etwas dauert. In Berlin sind wir noch bei der Theorie von Anodenreaktion und Kathodenreaktion, als sie in Rahden schon die ersten Zellen zusammenbauen. Wir hinken hoffnungslos hinterher, da hilft auch die Berliner Sonne nicht.

Und überhaupt: Mit jedem Schritt werden neue Fragen erkennbar. Kleine wie „Welches ist der Bananenstecker und welches ist die Krokodilklemme?“, aber auch große: Was genau passiert da eigentlich, wenn Zinkoxyd ausfällt. Was für eine chemische Reaktion findet an der Membran statt?

Solange es noch ums Bauen geht, sieht alles irgendwie gut aus. Ein kleiner Riss in der Abdeckung vom Bohren der Löcher für die Schläuche, geschenkt. Aber kaum ist das Wasser eingefüllt, schon hat das Ganze Auftrieb und ist nicht mehr stabil!

Super! So mögen wir das! Wenn uns nicht sofort was einfällt, machen wir Challenges draus. Die geben wir an die Community. (Timm und Martin haben sich auf Verkeilen als eine erste Lösung geeinigt. Funktioniert.)

Auf die Langzeitversuche sind wir gespannt. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass dabei Probleme wie die Verstopfung der Membran auftauchen werden. Irgendwas mit Carbonatbildung. Bitte bei Oli nachfragen, der kennt sich da aus.

Auch die Frage, wie man die Kalilauge ständig erneuert bekommt, wird noch diskutiert werden müssen. Wie kriegt man die wieder aus ihrem Behälter. Ist ja ätzend und man muss vorsichtig damit umgehen. Griffbereite Augenspülstation und Handschuhe sind da nur der Anfang…

Genau das fand ich das Spannende daran: Es war ein Anfang und ich habe viel mitgenommen.

Das hybride Format fand ich sehr spannend. In mehreren Werkstätten die gleichen Dinge zu machen und zu sehen, wie unterschiedlich das ist, obwohl es eigentlich dasselbe ist, ist schon faszinierend.

Wir haben über viele Dinge diskutiert und wir haben viel gelernt, über Chemie, Elektronik, Mechanik, Materialien, 3D-Druck, Didaktik, Handwerkliches, Wissensmanagement. Auch darüber, dass Kreislaufwirtschaft komplex ist. Und dass ein paar Menschen, die sich zusammentun, einiges gebacken kriegen.

Mehr Infos zu ZAC+ und zu den Workshops:

Wir danken außerdem der Hans-Sauer-Stiftung, die das Projekt finanziell unterstützt und damit die Workshops erst möglich gemacht hat.